以前は自作 PC と言えば無骨で大きなケースと相場は決まっていましたが、近年のキューブ型ベアボーンのヒットにより、最近は各社が競って小型で省スペースの自作キットを発売しています。

しかし PC の省スペース化の試みは、何も今に始まったことではありません。以前から BabyAT や LPX などのコンパクト PC 向けの規格はあり、最近となっても FlexATX や Mini-ITX など、さまざまなメーカーがさまざまな仕様を提唱してきました。しかしそれらのほとんどは、世の主流となることなくひっそりと姿を消していきました。

そんな中の一つに、NLX というマザーボードとケースの規格があります。この規格はライザー カードを使用して拡張カードをマザーボードと平行に配置することにより、ケースの厚みを抑えるというものでした。もともと自作 PC 市場向けの仕様ではなく、ライザー カードが結局コスト高になることもあり、広く普及したとは言い難いのですが、メーカー製 PC においては比較的多く採用されました。

この NLX 規格を自作 PC 向けに採用した珍しい製品として、台湾の大手マザーボード メーカー ASUS は P2B-N を発売しました。

これは Intel 440BX AGPset を採用した Slot1 マザーボードとして、当時名機と呼ばれていた同社の P2B シリーズを NLX 形状に改めたモデルです。NLX は小型で拡張性の限定される仕様のため、P2B-N はグラフィックなどの各種デバイスをオンボード搭載していました。

残念ながら、そのオンボード デバイスの多さと形状の特殊さによる高価格、さらに使用できるケースがきわめて限定されることから、人気の P2B シリーズの中では売れなかったモデルであり、またそれゆえに取り扱い店も少ない製品でした。しかしデスク スペースに困っていた一部マニアから熱い支持を受けたのも、このモデルでした。

ここでは、そんな P2B-N を偶然私が格安で入手できたので、専用ケース B5-N とともにレビューしてみたいと思います。

PageMenu »

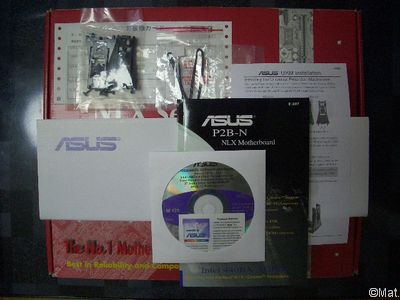

それでは P2B-N にアプローチしていきましょう。まずは外箱から。

写真ではわかりませんが、扁平でやたらと巨大な箱です。マザーボード自体は小型ですが、次で紹介する付属品が内部面積をかなり占めています。左上に NLX Series と書かれている通り、この箱は ASUS NLX 製品共通のパッケージで、SiS620 チップセットの MES-N なども同じ箱を使っています。

余談ですが、パッケージ左下に描かれているのは同社のデュアル Pentium II/III Xeon マザーボード XG-DLS ですね。なぜ内容物と無関係な製品が描かれているのか謎ですが…。

次に中身…というか付属品。

左上の保証書の上に載っているのが、URM (リテンション) と CPU 温度センサー。右がマニュアルと、マザーボード ユーティリティとオンボード デバイスのドライバを収録した CD-ROM。そして一番重要なのが、その下敷きになっている ASUS ロゴ入りの白い箱。この中に FD/IDE ケーブルと、NLX 専用ライザー カードが入っています。実はこの白箱が、無駄にでかいパッケージ内容量の 3 分の 1 を占めていたりします。

肝心のマザーボード本体がこちら。

…ごめんなさい。ボード単体の写真を撮り忘れました。というわけで、P2B-N をケースに取り付けた様子です。手前がマザーボード本体、奥に見えるのが前記のライザー カード。このマザーボードはグラフィック・LAN・サウンドがオンボードで、手前左に見えるのが ATI 3D RAGE PRO AGP とそのグラフィック メモリ (SDRAM 8MB)、左奥が Intel 82558 Fast Ethernet Contoroller、その右上に見える小さいのが ESS Solo-1 PCI Audio です。

今回使用したケースは、ASUS の子会社である ElanVital の B5-N というケースで、このマザーボードに付属のライザー カードもこれ用に設計されています。しかしこのケース、エッジで手を切るような加工精度の悪さはないのですが、寸法がずいぶんいい加減でマザーボードのねじ止めに苦労しました。さらに設計にも問題があり、ボードを入れるにはあらかじめ固定されている部品をいったん取り外さないと入らない始末。写真入りのマニュアル (白黒) が付属していたのですが、すんなり組み立てられず大変でした。

ちなみに P2B-N に付属するライザー カードは、対応するケースの違いで 3 種類あります。一つは、今回の ElanVital B5-N 用の NLX-R という型番。もう一つが同じ ElanVital 製で B9-N というモデル用の、その名も B9-N …そして最後が、Yeong-Yang というメーカーのケース用の、これまたそのものズバリ Yeong-Yang という型番。パッケージにはこれらのうちいずれかが同梱されており、その型番は外箱に貼られたシールで判別できるので、購入時にはケースに合ったライザー カードの付属する製品を選ぶ必要があります。逆に P2B-N は、この 3 種類のケース以外では (原則として) 使用できないことになります。先にマザーボードを購入した場合は、自ずと使用可能なケースが決定されるので注意してください。

また、P2B-N 自体にも、今回使用した RAGE PRO を搭載するモデルと、廉価版の RAGE IIC を搭載するモデルがあります。後者はオンボードのビデオ メモリ (SDRAM) も、前者の 8MB から半分の 4MB に減っています。その他、マニュアルを見るとオンボードの LAN やサウンドがオプションとなっているモデルもあるようですが、私は確認していません。そもそも RAGE IIC 搭載モデル自体を見たことがないので、国内では RAGE PRO 搭載モデルしか流通していないのかもしれません。

さらに P2B-N はリビジョンが 1.04 以降とそれ以前では利用できる CPU にも違いがあり、後者が Katmai コアの Pentium III 600MHz および Mendocino コアの Celeron 533MHz までの対応なのに対し、前者は Coppermine コアを採用した Pentium III 550E・600EMHz およびそれ以上と、Celeron 533AMHz 以上の CPU も利用可能となっています。Coppermine コアの CPU を使おうと考えている方は、この点にも留意する必要があります。

PageMenu »

さて、今度は専用 NLX ケース B5-N に迫ります。

このケース、トップ カバーをはずすと、マザーボードを取り付けるベース部とドライブ ベイの二つに分かれるようになっています。そのベース部が前出の写真で、ドライブ ベイが次の写真です。

この写真はドライブ ベイを上下逆さまにした状態なのですが、おわかりいただけるでしょうか。ハード ディスクは、この状態でラベル面が上を向くように取り付けられています。つまり実際の使用時、ハード ディスクは基板面が上になって駆動することになるんですが…どうなんですかねえ、この仕様。

ハード ディスクは駆動時、モーターの回転により熱を発します。そしてハード ディスクは、ディスク自体は生きているのに制御基板が死んでしまうことがよくあります。その基板故障の原因として多いのが、熱による搭載部品の損傷です。

上の写真のような構造の場合、モーターで発生した熱は上昇し、直接基板を熱することになります。ディスク寿命の観点から考えると、この仕様はあまり好ましくないような気がします。実際、ほとんどの自作 PC 用ケースは基板面を下にしてハード ディスクを搭載するようになっています。しかし高速なハード ディスクは基板の部品も発熱するので、一概にどちらがよいとは言えないかもしれません。いずれにせよ、このケースの放熱性能はあまり高くないので、発熱の激しいハード ディスクは避けたほうが無難だと思います。

ちなみに B5-N は付属のレッグ (足) を使用することにより、縦置きも可能となっています。モーターの発熱によるディスクの基板への影響が気になる方は、縦置きにするとよいでしょう。

次に CD-ROM ドライブなのですが、このケースは小型なので一般的な 5 インチ ベイ内蔵型の製品は搭載できず、ノート PC などで一般的なスリム タイプのドライブを使用する構造となっています。出荷時、このベイはプレートでふたがしてあるため、ドライブを搭載する場合は取り外す必要があります。今回ここに搭載するドライブは、マザーボードと同じ ASUS の SCD-2400 という 24 倍速の製品を選びました。

なお B5-N にはスリム タイプ CD-ROM ドライブの取り付けに必要な、極小径のねじが付属していません。ドライブ付属のを使うか、なければ別途買わなければなりません。

また、スリム タイプ CD-ROM ドライブのインターフェイス コネクタは、標準的な IDE 40-pin とは異なり、電源も一体となった特殊なコネクタとなっています。本体との接続にはマザーボードに付属するフィルム ケーブルを使用し、下の写真のようにつなぎます。

PageMenu »

CPU とメモリを搭載し、フロッピー ディスク ドライブを含むドライブ ベイをベース部と合体させ、起動可能状態とした様子がこちら。

メモリは SDRAM 128MB を 1 枚。私の P2B-N のリビジョンは 1.04 だったので、CPU は Celeron 633MHz を選択。P2B-N は Slot1 なので、FC-PGA の CPU をマザーボードと同じ ASUS の変換アダプタ S370-DL で搭載しています。

なお B-5N には出荷時期の違いにより前期型と後期型があり、熱暴走するので前期型は Pentium III 800MHz などの、P2B-N が対応する上限に近い CPU は使用できません。後期型はこの問題が、正面から見て本体カバーの左側面と天面に放熱用のパンチ穴が空けられ改善されていますが、やはり熱には配慮すべきだと思います。

ちなみに B5-N と NLX-R を使用した場合、拡張スロットは PCI が 2 本、ISA が 1 本となります。PCI のうち 1 本は ISA と共有になっているので、実際に使用できる最大構成は、PCI が 2 本または PCI・ISA それぞれ 1 本となります。また、ケースが小さいので使用できる拡張カードはハーフ サイズまでとなり、フル サイズの RAID カードなどは搭載できません (誰も搭載しないって)。カードそのものはロー プロファイルでない一般的な製品を使えますが、サイズには注意が必要です。

次に、フロント パネルを取り付け、トップ カバーを閉じた正面の写真。

LED とスイッチ類は、左端から順に飛び出しているのがパワー LED、そして電源スイッチ。その右の 3 連 LED が LAN ACT、HDD、メッセージ。さらに右がリセット ボタン。そして最後の二つが、オーディオ ボリュームです。

右下の陰になっている部分にあるのは、丸いのがマイク入力端子、四角いのが USB 1.1 ポート (x2) です。その上の黒いのは、ノート PC でおなじみ赤外線ポート。BIOS 画面で有効にすれば、IrDA 通信が可能です。

なんか、スリム タイプの CD-ROM ドライブが傾いているのはご愛敬。実は前述の極小径ねじを買い忘れて、この時はドライブを固定できなかったのですよ。

あ、intel inside Celeron は私が勝手に貼ったものです。念のため。間違っても multi inside Serion なんてシールじゃありませんよ? というか、懐かしいな、それ。

そして、今度は背面。

コネクタ類は右端から順にパラレル ポート (上段) とシリアル ポート (x2 下段)、PS/2 ポート (上段マウス、下段キーボード)、100BASE-TX LAN ポート (RJ-45 コネクタ) とステータス LED (上から順に Speed、Activity、Link)、ディスプレイ出力 (Mini D-sub 15-pin)、MIDI/ゲーム ポートとなっています。これらのうちシリアル ポートの COM2 コネクタ (左) は、BIOS で赤外線ポートを有効にすると使用できなくなります。ちなみにオーディオ出力端子は右上にあり、右端から順にライン入力、ライン出力、スピーカー出力 (内蔵アンプ経由、パッシブ スピーカー用) となっています。

左端にある穴は電源ユニットの排気ファン。AC 電源入力はその上です。お約束ですが、日本で使用する場合は動作電圧を 230 ボルトに設定していると当然起動しないので、入力電源を選択するスイッチが 115 ボルト側になっていることを確認する必要があります。

PageMenu »

マシンが完成したので、起動してみます。

電源を入れて最初に現れたのは、BIOS POST エラー。どうやら出荷時の BIOS は Coppermine コアの CPU に未対応のようで、VCore 電圧が不正だと怒られてしまいました。

あわてず騒がす、マザーボードのメーカー ASUS のサイトから P2B-N の最新 BIOS をダウンロードしてきます。マニュアルの手順に従い BIOS アップデートを行い、再起動。するとエラーは消えました。

BIOS を更新したら、いよいよ OS のセットアップ。今回は Windows 98 SE を導入してみました。セットアップは滞りなく進行し、何の問題もなく終了。次にマザーボード付属の CD-ROM から、ATI 3D RAGE PRO と ESS Solo-1 のドライバをインストール。これまたあっさりと終わってしまいました。Solo-1 のドライバをインストールして再起動すると、途中 Windows 98 の CD-ROM をセットするよう言われますが、指示に従ってもファイルが見つからないというエラーが出ます。これは要求されたファイルのある CD-ROM のパスを指定してやれば OK です。

PageMenu »

ドライバのインストール後、各種アプリケーションを導入して運用してみましたが、動作はきわめて安定しています。やはり腐っても P2B シリーズ、安定性は NLX になっても変わりません。

ただ、気になったのはオンボードの 3D RAGE PRO が非常にフォーカスの甘いこと。これは特に 1024 x 768 以上の解像度になると顕著で、そのひどさは Windows が起動してデスクトップ アイコンのキャプションが表示された時点でわかるほどです。画質を気にされる方は、オンボードのグラフィックは使わず PCI に別途グラフィック ボードを搭載したほうがよいでしょう。

また、同じくオンボードの Solo-1 の音質も最低なものです。内蔵アンプ経由のスピーカー出力端子を使用すると、常時 CPU ファンのノイズを拾い続け、マウスを動かすとチリチリと雑音が載る…そういった代物です。とりあえず音が鳴ればいいという方以外は、サウンド カードも増設すべきかもしれません。どうしてもオンボード音源を利用したい場合は、スピーカー端子はケース内のノイズを拾うアンプを経由するので使用せず、ライン出力端子にアンプ内蔵スピーカーを接続するべきでしょう。

PageMenu »

オンボードのグラフィックとサウンドのクオリティには少々がっかりしましたが、所詮オンボード デバイスですから、そんなものかもしれません。逆に信頼性と実績のある i82558 を、オンボード LAN として搭載したのは評価したいと思います。発売当時は BTO 使用によるオフィス用途を想定していたのかもしれませんが、将来のブロードバンド時代到来を見越して i82558 を搭載していたなら、その先見の明には素直に好感が持てます。そしてやはり重要なのは、P2B シリーズ共通の安定性です。これが P2B-N は小型の NLX になっても、全く損なわれていません。そういった点をトータルで見れば、P2B-N の製品としての完成度は高いと思います。

専用ケースの B5-N は、電源のファンが小口径なので動作音を心配していたのですが、思っていたより遙かに静かでした。むしろハード ディスクのアクセスと、CPU ファンの回転音の方がうるさい。最近は静音ブームで低ノイズのファンも数多く発売されているので、CPU ファンをそのような製品に交換するのもいいかもしれません。ただし筐体サイズの関係で通気性は悪いので、冷却性能には注意が必要ですが…特に高クロックの CPU を搭載した場合は重要。ハード ディスクのアクセス音は、最近の流体軸受けの製品を使用すれば問題ないですね。ただし BIOS の対応する最大容量という、新たな問題が待ち受けていますけど。

P2B-N も、その専用ケースも、市場に出回った数が少ないので入手は困難ですが、CPU クロックは低くていいから安定した省スペース マシンが欲しいという方には、検討の価値があると思います。マザーボードの中古はあまりでてきませんが、P2B-N と B5-N (の OEM 品) を採用したマシンは過去にエプソンダイレクトが販売していたので、どうしても欲しい方はこちらを探す手もあります。

ちなみに私は、いまだに使っています、P2B-N。たぶん、壊れてどうしようもなくなるまで、使い続けると思います。願わくば、その日が遠い未来でありますように…。

PageMenu »